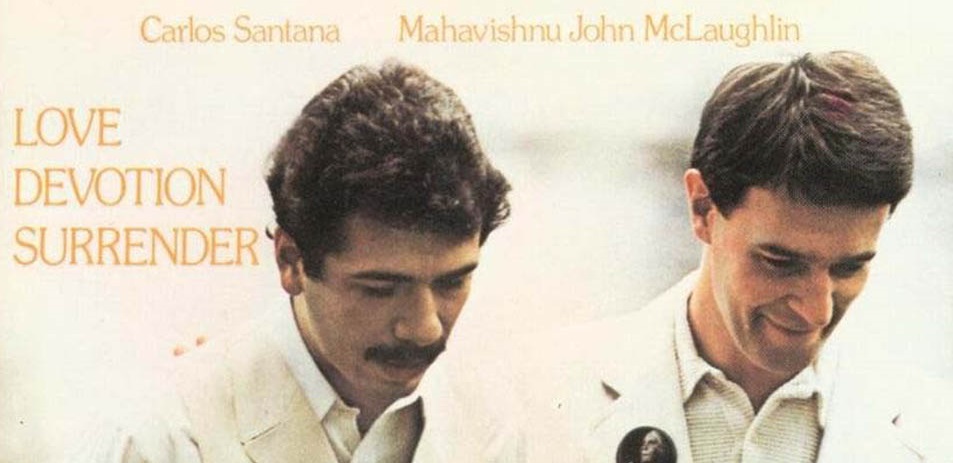

Ma Love Devotion Surrender è un gran disco, e vi dirò perché.

Love Devotion Surrender è diretto discendente di Devotion e Live, ne condivide pure l'aria da jam session di lusso, però figlio di un genitore diverso, non Hendrix ma Coltrane. Dunque anche in termini di atmosfera è l’altra faccia della medaglia, è spirituale, infuso da due maestri: uno musicale, appunto John Coltrane, l’altro religioso, Sri Chinmoy (il guru cui prima McLaughlin poi Santana, sarà per qualche anno riferimento di vita, poi abiurato). E le due cose naturalmente confluiscono l’una nell’altra. Ma non si pensi Love Devotion Surrender come un disco etereo e impalpabile, non lo è affatto. È innervato di quel sacro fuoco che alimentava Coltrane, sorta di irruenza controllata, di intelligente veemenza che non manifesta uno sfogare istinti bassi, bensì un incanalare energia per elevarsi.

Cinque brani: tre con una band che comprende organo, basso, batteria e percussioni, e due acustici in duo. I tre con la band lunghi e grintosi, i due acustici brevi e malinconici. Due a firma di Coltrane, “A Love Supreme” (che riprende la prima, “Acknowledgement”, delle quattro parti che compongono la famosissima suite del '65 di Coltrane), e “Naima”; due di McLaughlin, “A Life Divine” e “Meditation”; e un tradizionale gospel arrangiato dai due titolari “Let us Go Into the House of the Lord”.

Love Devotion Surrender è un disco con luci, ombre e colori di cieli equatoriali: non indugia in crepuscolari chiarori diffusi e persistenti, in mille sfumature, è netto; declina rapidamente da intensi giorni a profonde notti. Se lo si conosce bene suscita sentimenti contrastanti, o lo si ama o lo si detesta.

*Questo è il secondo dei tre pubblicati da Carlos Santana in collaborazione con altri artisti, dopo l’esperienza del live con Buddy Miles. Il terzo, del 1974, è Illuminations con Alice Coltrane.

Feed RSS

Feed RSS