| Forse non c'è niente di più occulto ma allo stesso tempo manifesto, palese e diffuso della musica. La musica è misteriosa, in parte intrinsecamente, e in parte perché male insegnata dagli addetti ai lavori (forse perché male studiata da loro e quindi male compresa). Ancor peggio è spiegata dai mass media che tendono sin troppo a semplificare quelle parziali e talvolta errate nozioni e conclusioni a loro trasmesse. Comprendere profondamente la musica è impegnativo ma non impossibile, a patto di non incorrere in errori teorici e metodologici. Bisogna pertanto fare due fondamentali premesse per ottenere appunto alcune “pietre angolari” che facciano comprendere quanto la musica sia esoterica e complessa, giacché la percezione, derivata dal vivere esperienze musicali superficiali, purtroppo ci illude del contrario. La prima è di ordine MATEMATICO: prendendo in esame la musica occidentale, le 12 note che formano il nostro sistema musicale hanno quasi diecimila miliardi di possibili disposizioni (per l’esattezza 9.726.655.034.460), considerando una sola ottava e con un numero massimo di ripetizioni pari a 12. Dunque senza contare sovrapposizioni di note (armonie e contrappunti), durate (ritmi) e timbri, che nella musica reale sono giustamente sfruttati. Va detto che in certe musiche di massa le ripetizioni di micro cellule (di note e di ritmi puri), e l’impiego estensivo di timbri (variegati, riempitivi, comunque affascinanti di per sé), sono usate in modo esasperato proprio per ottenere, anche con poche idee, molta suggestione e quindi “successo”. La seconda è che la musica NON ESISTE IN NATURA! Noi siamo attorniati da colori, forme, oggetti e prospettive, ma non esistono suoni che siano rapportabili ai suoni musicali. Tutti i suoni che udiamo sono RUMORI, ossia suoni che non hanno somiglianze con le note musicali; suoni che perciò non possono essere usati come “atomi” fondanti nemmeno astrattamente, quindi con il pensiero che suggerisce l’ente musicale stesso (a parte rari casi d’ispirazione soggettiva). Una parte del fascino esoterico della musica risiede in ciò. | La musica già composta e addirittura registrata, finché non è prodotta o riprodotta da strumenti o apparati elettronici esiste solo mediante l'intelletto. |

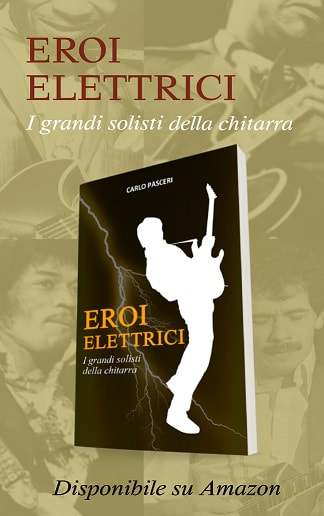

Questa intervista mi fornisce l’occasione di provare a fare un po' di chiarezza, raccomandando ai più interessati la lettura del mio libro “Tecnologia Musicale”.

Alla prima domanda “La musica è un mistero?” Morricone risponde che “Pitagora ha rivelato il fenomeno dei suoni armonici naturali, elemento decisivo nella natura del suono”: a cosa si riferisce?

Sembrerebbe riferirsi alla scoperta dei suoni armonici insiti in una nota; oppure allude alla scoperta che definiti rapporti numerici (2:1, 3:2, 4:3, ecc.), misurano definiti rapporti tra grandezze fisiche (lunghezza della corda a metà, a 1/3, a ¼, ecc.), che producono perciò definiti rapporti armonici chiamati poi musicalmente intervalli consonanti (ottava, quinta, quarta, ecc.)?

Se Morricone si riferisce ai suoni armonici insiti in una nota è in errore. Infatti, solo molti secoli dopo Pitagora (vissuto circa mezzo millennio prima di Cristo), siamo giunti a questa scoperta fondamentale: nel '700 ad opera dal fisico francese Sauveur, studi sui suoni poi sviluppati e perfezionati da Fourier e Helmholtz nell' '800*.

Se invece si riferisce agli intervalli musicali, è errata la terminologia: i rapporti semplici di sovrapposizione tra suoni non sono decisivi per spiegare e comprendere la natura del suono, ma solo per comprendere che mediamente noi possiamo attribuire un'eventuale qualità di gradevolezza consonante a quelle armonie (accordi, contrappunti, ecc.) che realizzino dei rapporti aritmetici semplici di numeri interi piccoli tra le frequenze delle note (2:1; 3:2; 4:3).

O ancora è possibile che Morricone sottintenda alla “scienza delle proporzioni armoniche”, propugnata dallo stesso Pitagora che anticipava le sue stesse conclusioni appena ricordate: se si pone il ponticello del monocordo (attrezzo usato da Pitagora per gli esperimenti) in una posizione di media armonica rispetto agli estremi (la formuletta è: 2AB/(A+B)), troveremo un punto di proporzione “speciale”. Nel caso dell’ottava musicale (raddoppio di una frequenza), la media armonica è il rapporto di 4/3 che corrisponde all’intervallo di quarta; il suo complemento in un’ottava musicale è 2/3 ossia l’intervallo di quinta: questi due intervalli sono quelli più consonanti dopo quello di ottava.

A una successiva domanda Morricone risponde che “si è passati dalle armonie rinascimentali alla libertà dei suoni di Schoenberg, quando la democrazia dei popoli diventa democrazia dei suoni, che non dipendono più dal rapporto fra loro ma sono delle individualità precise”.

Anche qui c'è confusione: che i suoni (le note) siano in assoluto delle individualità precise, non ci sono dubbi, solo che in un'armonia rinascimentale le note usate si piegano gerarchicamente alle esigenze del Re (tonica).

Ancora: “quando uno strumentatore scrive bene, anche la musica contemporanea, dissonante o sperimentale, suona bene perché Pitagora è presente”.

Allora iniziamo a dire che uno strumentatore è colui che attribuisce la parte a ciascun strumento o voce quando scrive la partitura; o a partitura scritta, sceglie strumenti diversi dall'originale.

Detto ciò, affermare che quando uno strumentatore "orchestra" bene la musica, anche quella moderna suona bene, è del tutto soggettivo e pure un po' antipatico da parte di Morricone: sembra che si debba partire dal presupposto che la musica moderna suoni male! Chi decide se la musica suona bene o male? E cosa centra ancora Pitagora con ciò?

L'intervista prosegue: “Com'è la colonna sonora dell'Universo?” (l’intervistatrice forse allude all’antico concetto filosofico greco della Musica delle Sfere, avanzato proprio da Pitagora e i suoi discepoli, ossia di una musica che sarebbe conseguenza del movimento dei corpi celesti, che però produrrebbero suoni inudibili dall’orecchio umano, eventualità peraltro contestata già da Aristotele). Morricone risponde: “tutto quello che scrivono i compositori esiste già, non s'inventano niente. Esiste nell'aria […] la musica che alla fine scrive è già scritta nella natura, è nel mistero di questa arte. Perché il suono in sé è una cosa astratta, non è una realtà”.

Come si concilia la musica, che è concreta, reale, perché “scritta nella natura”, con il suono, che invece è “cosa astratta”?

In questa frase c'è una doppia confusione pure contraddittoria, che inverte i termini concettuali e fenomenologici della questione musicale.

La musica già composta e addirittura registrata, finché non è prodotta o riprodotta da strumenti o apparati elettronici che generano un'elongazione molecolare dell'aria (variazione di pressione delle onde sonore, quindi un’energia, fenomeno fisico ben reale pure citato nell'intervista), esiste solo intellettualmente. O “esiste” come un qualsiasi ricordo di una qualsiasi attività passata, come può esserlo una nostra passeggiata in montagna. Di conseguenza la musica è un fenomeno ben reale, che però esiste soltanto nel momento in cui è prodotta o riprodotta, e quando ciò accade, è energia che c’investe fisicamente: un’altra parte della rivelazione del perché la musica sia tanto peculiare e misterica.

Ricordo pure che la musica è una nostra totale invenzione: abbiamo costruito strumenti che, insieme con la nostra voce, possono realizzare suoni aventi peculiari correlazioni aritmetiche (armonici), formanti appunto delle musiche. Dunque in natura la musica non esiste affatto: in natura esistono solo rumori, che sono l'antitesi della musica, giacché il rumore è un suono con caratteristiche indiscriminate, infatti, in esso sono insite tutte le frequenze soniche. Anche ciò contribuisce a “svelare” la musica.

L'intervistatrice continua con: “Lei come la scriverebbe (la musica dell'Universo)?” E lui: “Io ho tentato di inventarmi un suono del cosmo, che a noi appare silenzioso ma non credo che lo sia. E siccome immagino la voce umana come il primo suono, ho creato pezzi con le voci di 300 persone moltiplicate per 300. Molti suoni, tutti insieme, avviluppati, che non dicono una parola”.

Quasi insuperabile l'imbarazzo di non capire del tutto la composizione della frase: ossia come può sussistere un suono che appare silenzioso a noi (noi umani, quindi anche lui?), ma che l'inventore stesso (Morricone) non crede che sia davvero silenzioso; infatti (forse per non sbagliare) ha creato pezzi impiegando ben 300x300 = 90.000 voci, tutte insieme ma che non dicono una parola! In che modo ci è riuscito?

L’intervista termina in bellezza: “Maestro, dov'è la bellezza della musica?” “Se una musica è scritta bene (Morricone sembra intenda come grafia!) e suona bene, quella è la bellezza in musica. La bellezza non è una bella melodia, anche la più bella del mondo, è come questa bellissima melodia sarà strumentata dall'autore”.

L'imbarazzo cresce: che c’entra come è scritta graficamente una musica e chi decide se suona bene? Addirittura questa è la bellezza in musica? Chi decide se una melodia è bella o no?

Concludendo, sembra che Morricone voglia intendere che la bellezza sia data dalla maniera in cui è strumentata una melodia (bella o brutta che sia): quindi pare che Morricone, e la carriera lo confermerebbe, reputi che tutta la musica debba basarsi soprattutto su accurate scelte timbriche con qualche ornamento armonico, che conseguano quindi un bel riempimento di una qualsiasi melodia… Troppo semplice!

Questa intervista a Morricone avvalora tutte le perplessità sulla rappresentazione della musica per opera dei mass media, e fa emergere una figura simile ad un piccolo bottegaio artigiano rinascimentale, pure un po' confuso; certamente non un maestro dei nostri giorni, non il grande artista riconosciuto in campo internazionale, da noi italiani incondizionatamente incensato e “impalmato”. Un “maestro” che ha pure l'ambizione di scrivere la Musica dell'Universo.

* Intuiti nel '600 da Cartesio, indagati successivamente da Thomas Pigot e altri.

Feed RSS

Feed RSS