L’indovinata disposizione di strofe, ritornelli ecc., la cantabilità di una melodia, un ritmo trascinante, un accordo intrigante? No, qualcosa di molto più essenziale, e di molto meno soggettivo...

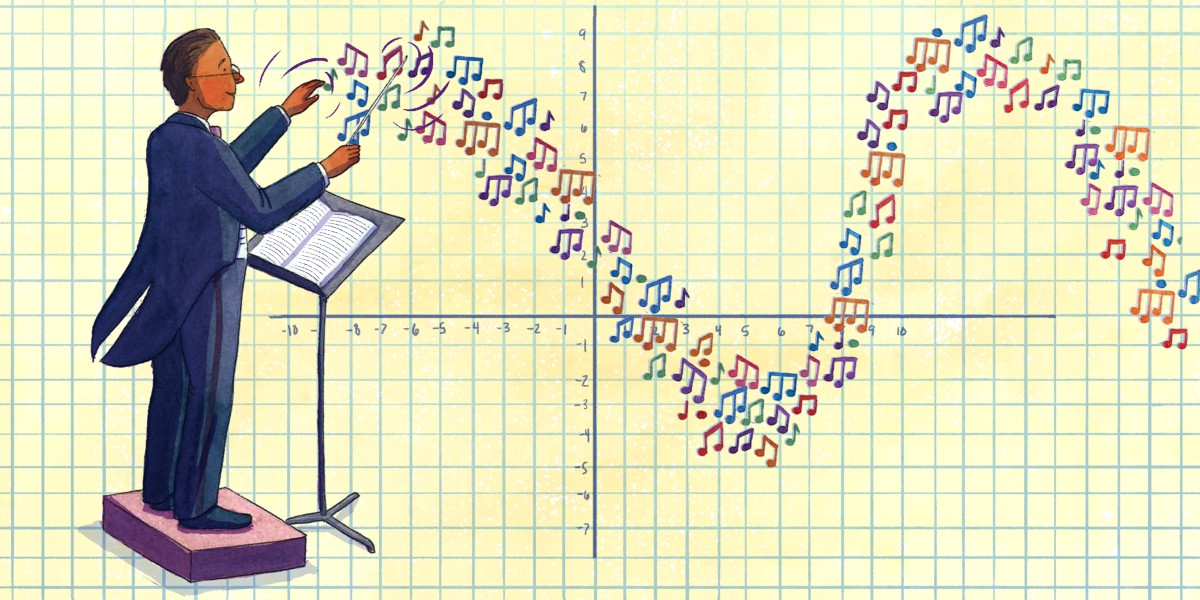

Gli elementi costitutivi la dimensione musicale sono dati da rapporti matematici tanto facili quanto costanti, a cominciare dalle note stesse: la polarizzazione musicale è interamente realizzata da una elementare fenomenologia matematica, da proporzioni del tempo (e quindi delle frequenze soniche).

Fatta salva la rudimentale melodia monodica esposta da una singola persona (canto, fischiettio o simili), l’evoluzione musicale si è basata sulle sovrapposizioni (e successioni) di più linee musicali, vocali o strumentali che siano; la possiamo chiamare polifonia armonico-ritmica, giacché il sovrapporsi di più linee (polifonia) determina naturalmente eventi di carattere sia armonici sia ritmici.

Quale che sia il genere e stile, semplice o complicata, la musica è formata da interrelazioni aritmetiche di suoni che si combinano; a queste i musicisti devono attenersi scrupolosamente, peraltro eseguendo le istruzioni con molta precisione, in termini di sincronia e intonazione.

Una musica è più o meno facile/difficile a seconda della quantità di linee musicali che si susseguono e soprattutto si sovrappongono, insieme con la sua qualità (intesa come proprietà intrinseca semplice/complesso e non come valore estetico), data dalla semplicità/complessità dei rapporti matematici che sussistono tra gli eventi musicali.

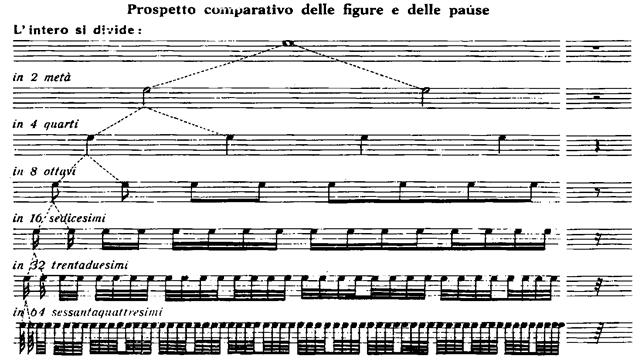

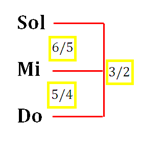

Il rapporto numerico più semplice in assoluto è quello di 2/1 (o il suo inverso), che corrisponde a livello melodico-armonico all’intervallo di ottava (note con lo stesso nome solo più acute o basse: Do1-Do2), e ritmico al raddoppio/dimezzamento (come tra quarti e ottavi, ottavi-sedicesimi ecc.).

Un rapporto numerico appena più complesso come quello di 4/3, corrisponde a livello melodico-armonico all’intervallo di quarta (per esempio Do-Fa) e livello ritmico a eventi terzinati (o 12/8),

Pertanto meno linee polifonico-ritmiche ci sono, magari con proporzioni numeriche poco complicate, più queste musiche sono “comprese”.

Per esempio Whole Lotta Love dei Led Zeppelin è semplicissima perché ci sono pochissime e brevissime linee con rapporti numerici elementari, altresì ripetute una moltitudine di volte: chitarra e basso eseguono lo stesso ritmo a distanza di un’ottava, la batteria “dritta” in 4/4 che sottolinea ritmicamente il riff, e il motivo melodico è di poche note che si correlano in modo rudimentale col riff e quindi con la batteria.

Un qualsiasi brano della Mahavishnu Orchestra o di Stravinsky non ha queste caratteristiche di estrema semplicità, anzi. Ma al di là del fatto che per questo motivo sia poco compreso o apprezzato, esso si basa sull’essenza di assoluta proporzione temporale (e frequenziale) degli eventi composti ed eseguiti (la sincronia tra i musicisti), ed è pertanto riconosciuto come musica. È quando una sequenza di eventi sonori non sono proporzionati temporalmente che non li riconosciamo come musica.

Di seguito c’è il basilare schema indicante i rapporti aritmetici di durate che sempre concernono il fare musica: ineludibile. Sempre a questo i musicisti si riferiscono quale che sia il genere e grado di complicatezze.

All’inizio della musica occidentale (Medioevo) le polifonie armonico-ritmiche avevano i tre rapporti più semplici in assoluto: 2/1 (ottave), 3/2 (quinte) e 4/3 (quarte). Questo fenomeno si può notare anche oggi nelle popolazioni meno sviluppate in tal senso. E si badi che tutte queste non sono cose scoperte a posteriori, dopo la pratica, ma, al contrario, istituite dopo averle teorizzate, sin da Pitagora (V-VI secolo a.C.).

Insomma una musica è una corretta proporzionalità aritmetico-temporale (e frequenziale) cognitivo-esecutiva di eventi sonori: sovrapposizioni-successioni di suoni perfettamente misurate con precise intonazioni ed esecuzioni in sincrono; ciò dona oggettiva coesione e coerenza, ordine ed efficacia, che realizza inequivocabilmente nella sua essenza la musica, non altro.

P.S. L’elemento timbrico non è preso in esame, seppur anch’esso potenzialmente influente, perché, di fatto, è poco sfruttato nel campo di azione in oggetto.

Feed RSS

Feed RSS