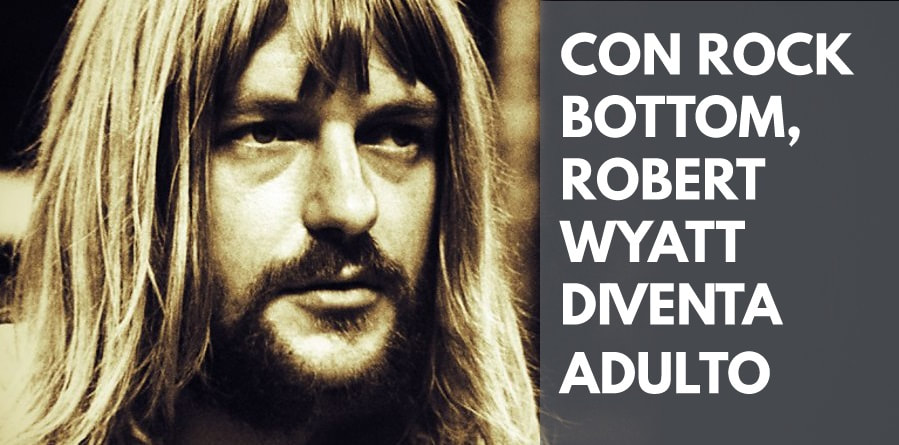

A differenza di Moon e The End, che esprimevano inquietudini e provocazioni in modo brioso, guardandosi attorno e all’insù, il mood di Rock Bottom è alquanto mesto, di sottile rassegnazione a una fluttuazione esistenziale che, dopo mille ondeggiamenti, sembra magnetizzata da una gravità fondamentale che fa avvitare e precipitare verso un punto preciso e abissale.

Tutto è teso e denso. Voce e tastiere dominano. Poi fiati e chitarra che improvvisano un po’ sullo sfondo e filtrati, esasperati; qualche pulsazione, piuttosto scarna, di basso, percussioni e batteria.

Gli interventi solistici non percorrono sinuosi sentieri, narrando storie, ma mulinano acqua, formano gorghi, aumentando la vorticosa miscela sensazionale, alienano lo stato reale e concreto, lo sospendono: infondono un’atmosfera onirica.

Negli ultimi trenta secondi del disco, dopo un reiterato tappeto armonico di due accordi che aveva trasportato una ieratica declamazione, emerge una torturata viola, che sta per ferire i sensi... La finale risatina scuote e dà speranza.

Robert Wyatt è uno dei protagonisti dell'avventura musicale dei Soft Machine che ho analizzato nel mio libro Soft Machine 1968-1981.

Feed RSS

Feed RSS