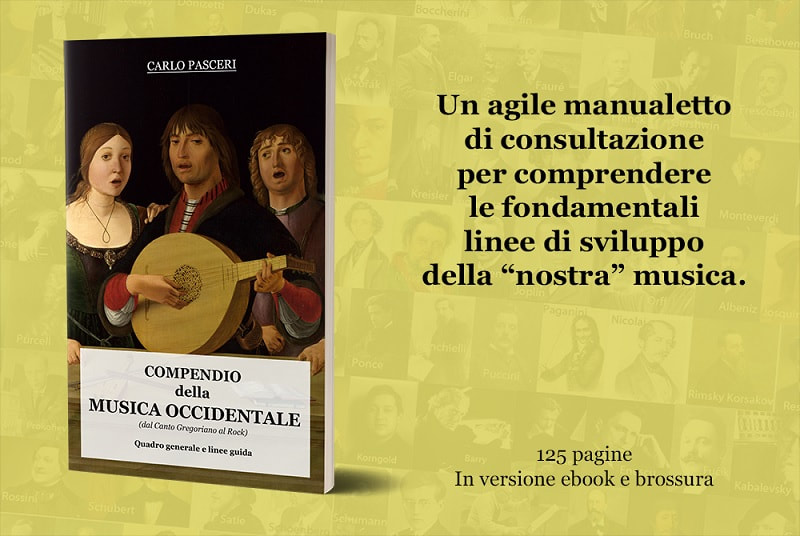

A latere e successiva (nei ’60), c’è stata la musica minimale (brevissime sequenze di note e suoni che variano minimamente, spesso proliferano sovrapponendosi sfasate).

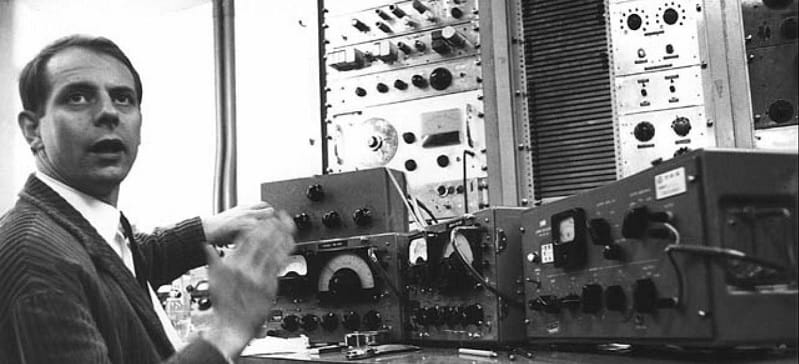

Tanti i nomi per le correnti di musica elettronica, aleatoria e concreta, meno per quella minimale; i più famosi: Schaeffer, Henry (i pionieri della concreta), poi Cage, Stockhausen, Ligeti, Maderna, Berio. Per quella minimale Reich, Riley, Young e Glass. (Poco diffusa la musica cosiddetta scientifica, quella computer-matematica: Iannis Xenakis e Boulez gli esponenti più noti.)

Di solito si confondono le due avanguardie, quella del primo e del secondo Novecento, val bene brevemente sottolineare l’enorme diversità che intercorre.

La Dodecafonia è stata un’estrema alternativa, specie di “negativo” della fotografia musicale del Sistema Tonale, giacché i precetti del sistema “antitonale” schonberghiano miravano a insidiare le fondamenta della nota tonale imperante (tonalità) basate sulla sua formidabile identificazione tramite l’osservanza di alcune strette regole che esaltavano la gerarchia: Schoenberg dettò soluzioni che miravano a disciogliere quel meccanismo tra le note combattendo nello stesso campo d’azione del vecchio sistema.

Invece, dopo la metà del secolo con le correnti di musica elettronica, aleatoria, concreta e minimale c’è stata la negazione dei principi stessi costituenti la musica fino allora esistita, compresa quella dodecafonica: suoni ma non note (concreta), frequenze non temperate e lunghi glissati (elettronica), senza un fluente arco di variazione ma con prolungati o improvvisi silenzi, insomma senza sviluppo temporale (elettronica, aleatoria, minimale e concreta). E sovente la musica si organizza per fasce soniche che si dispongono nel tempo come statici pannelli, per addensati fonici non più distinguibili nelle loro singole componenti. Si richiede una percezione globale.

| E ci furono spesso degli estremismi: uso lacerante del rumore e del silenzio (concreta, aleatoria ed elettronica), e l’ipnotica ripetizione pedissequa con minimali variazioni e stratificazioni, che rendeva del tutto circolare la percezione temporale (minimale ed elettronica). Comunque anche se per alcuni il suono era espressione e riflesso emotivo e per altri una severa procedura di pensiero organizzato, tutti convergevano verso il concetto a-dialettico senza il normale discorrere musicale del divenire. Insomma, la chiave per comprendere tutta l’avanguardia sperimentale della musica novecentesca è la distinzione tra le due scuole, la netta separazione delle due fasi violentemente oppositive alla musica fino allora composta ed eseguita (e pensata): prima (Dodecafonia) una netta contrapposizione all’organizzazione diatonica squisitamente musicale, alternativa costruttivista dall’interno, dopo (post-weberniani) un rifiuto distruttivo di qualunque struttura precedente della musica stessa, espresso con un attacco materico-sonoro-formale che spazzasse via le precedenti configurazioni, comprese quelle dodecafoniche. Prima un anti sistema tonale, poi un anti sistema musicale. Quest’ultimo fu possibile grazie all’avanzata tecnologia elettronica a disposizione, che permise a questi sperimentatori di generare suoni innaturali, registrare rumori di qualsiasi natura (i cosiddetti suoni concreti), immagazzinarli con apparecchiature multitraccia per poterli modificare a piacimento. Per questi artisti il suono non è più in relazione ad altri della stessa natura e organizzati tramite convenzionali forme e strutture, ma è un fattore di pura fisicità, autonomo e svincolato da forme più o meno precostituite, non di rado con vari gradi di indeterminatezza, aleatorietà. Di là della sua interessante fenomenologia sonica, è un ritorno a un primitivismo (paradossalmente permesso dalla tecnologia) attraverso fattori sonici grossolani relativamente a quelli prettamente musicali, la musica concreta (sovente anche quella elettronica) si esprime solo mediante quantità, intensità, registri frequenziali, colori timbrici dei suoni. |

Se radicale e non infiltrata da una qualsiasi forma musicale, a cominciare dall’uso delle note, la musica concreta (elettronica e aleatoria) è obbligata a essere solo un fenomeno storico-sociale, antropologico, magari espressione di una qualche forma di nuova arte, ma non prettamente musicale giacché del tutto al di fuori del suo autoreferenziale linguaggio… Claude Lévis-Strauss: “Per quanto si inebri dell’illusione di parlare, la musica concreta non fa altro che annaspare in prossimità del senso”.

Dunque quella del secondo ‘900 è una nuova radicale dimensione sonora basata non più necessariamente su esecuzioni simultanee e avente materiali costruttivi affatto diversi da tutto quello c’era stato: senza note e con timbri rumoristici (o sintetici) o con ipnotiche ripetizioni circolari senza traiettorie e parabole significative; e a volte queste due condizioni si fondevano. La tela sonora prettamente acustica-circolare o con estreme cuspidi e avvallamenti e con, non di rado, improvvisi strappi o buchi (silenzi). Informale violenza o magnetico stallo.

Rick Wright (Pink Floyd)

Rick Wright (Pink Floyd) Ed è intrigante sottolineare che le correnti di musica elettronica, concreta e minimale hanno fecondato le nuove generazioni, quelle interessate ad esprimersi in modo differente, con altre urgenze e finalità rispetto a quelle precedenti: le generazioni che dagli anni ’60 a oggi hanno cambiato il volto della musica, quelle del Rock. (Quella aleatoria ha avuto qualche epigono nel Jazz, di stile Free, e comunque ha permeato diffusamente questo genere per naturali affinità: l’improvvisazione.)

Il Rock e dintorni si può ben considerare come il genere musicale che più rappresenta un crocevia tra la restaurazione del vecchio Sistema Tonale-diatonico, interpretazioni e improvvisazioni di natura sia classicheggiante sia afroamericana, e rumorismi/minimalismi musicali, quello che in potenza potrebbe esser un qualcosa che approssimi il concetto di musica totale.

Il Rock è caratterizzato da una graduale propensione alla dimensione tecnologica postweberniana, basata sulla registrazione multitraccia con effetti sonori propri di una manipolazione successiva all’evento musicale stesso: sia dei loop generati dopo pochi attimi dopo l’esecuzione sia per qualsiasi elaborazione operata dopo giorni, settimane, mesi o addirittura anni.

In ogni caso, nel Rock, l’aggressione musicale è diffusamente spostata sul timbro e non sulle configurazioni con angoli acuti e cuspidi e profondi scoscendimenti, caratteristiche delle conformazioni espressive dell’avanguardia postweberniana, nel Rock è invalsa la struttura musicale convenzionalmente costruttivista e smussata, parente prossima di quella della musica Classica super tradizionale, insieme con il suo lessico quasi arcaico, ancora prevalentemente penta-diatonico. Insomma il Rock ha molti punti ove potrebbe approfondire ed estendere; è a tuttora un ottimo compendio musicale rimasto nella sua fase adulta, che aspetta, a fronte delle sue enormi potenzialità, di essere ulteriormente ampliato e reso davvero maturo e fecondo a sua volta.

--> Le altre puntate della storia musicale occidentale

Feed RSS

Feed RSS