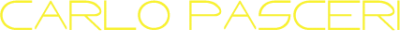

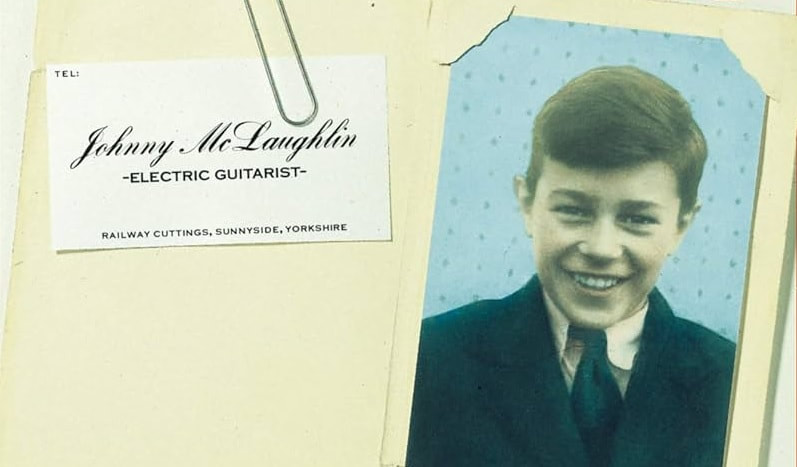

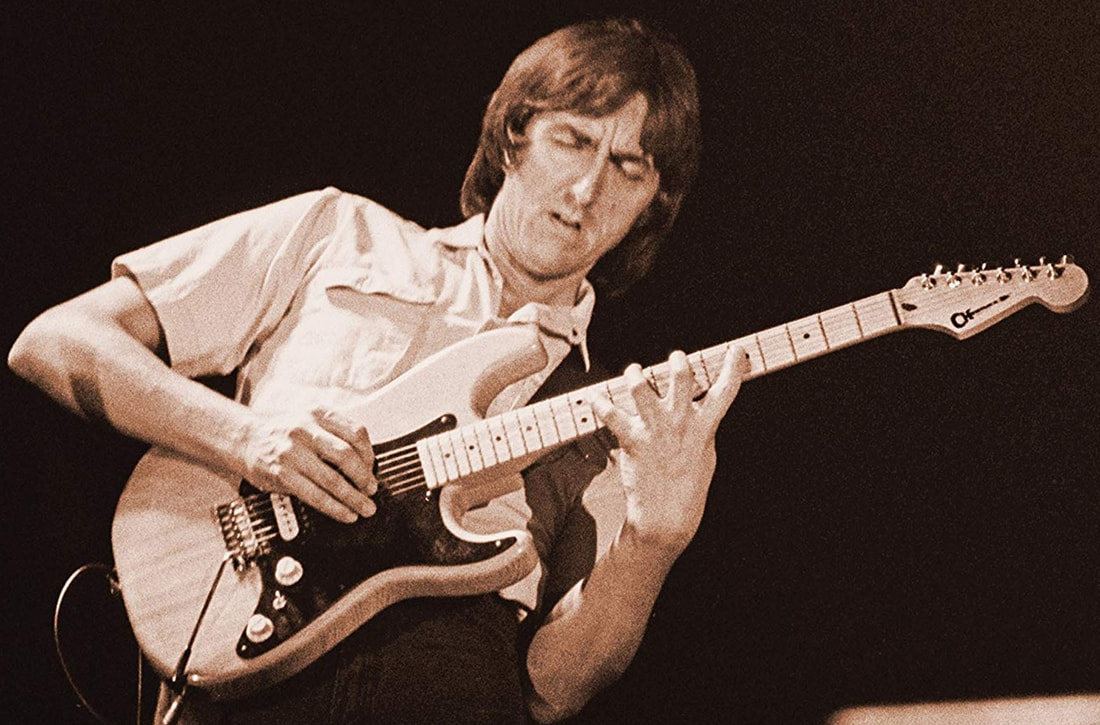

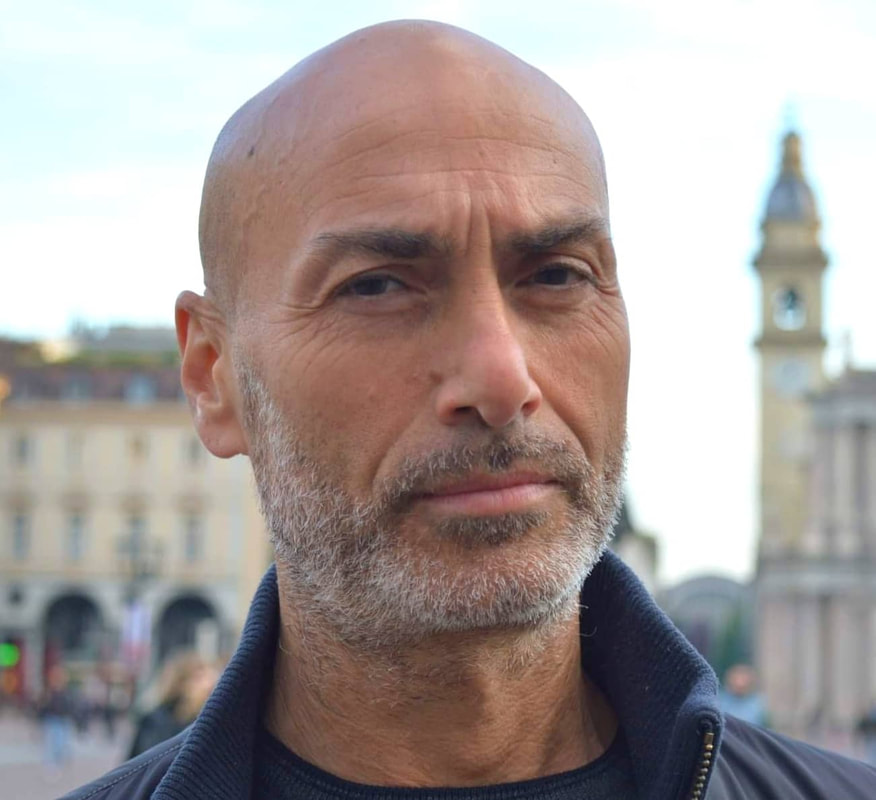

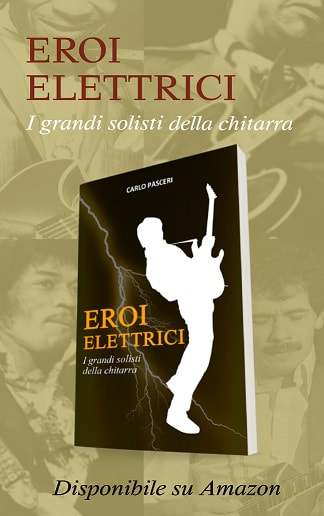

Sì, scrivo ancora di un chitarrista; perché sono un chitarrista.

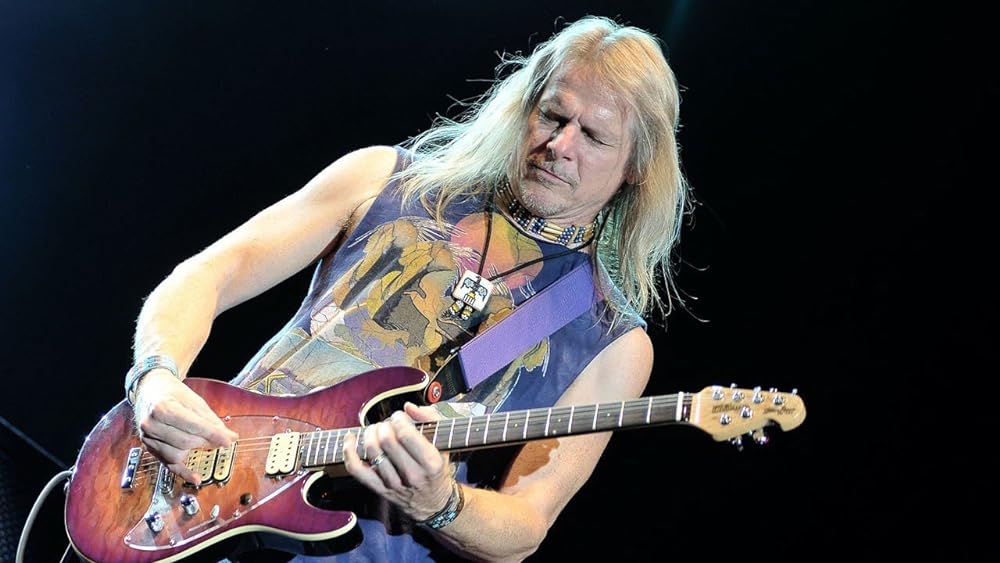

Sì, perché non c’è un’altra categoria di musicisti che annovera così tanta propensione alla fusione di generi e stili.

Così tanti compositori e/o titolari di dischi crossover che hanno innalzato il tasso qualitativo musicale, facendo ancor più grande la musica. Sono un chitarrista pure per questo.

Feed RSS

Feed RSS